今天是太空与您相伴的【第2475期】

隆冬时节寒意浓,一片冰心寄边陲。蛇年春节来临之际,一支由4名太空编辑组成的报道团队出京畿、穿大漠、走南疆,采撷基层一线航天人的奉献故事,今天刊发第五篇——

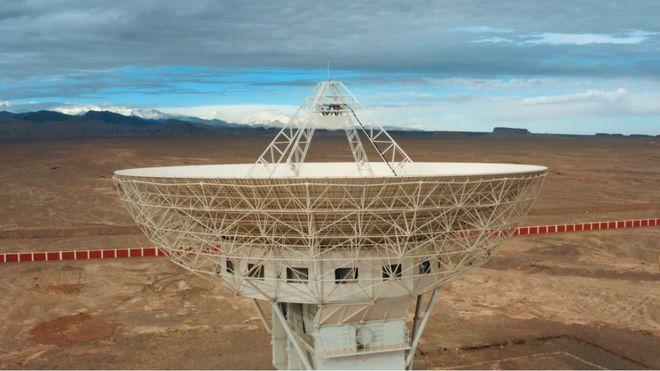

从距离祖国首都5000公里的西北荒漠深处,坐落着一座深空测控站。这里距离最近的城镇也有数十公里。在这里,有一群年轻的航天人,正在为新年的高密度深空探测任务精心准备着。

在这片盐碱地上深深扎根,献身航天、勇攀高峰是他们最真实的写照。来自重庆的小伙秦星,今年已是他在岗的第8个年头,回忆起刚来时的情景,他笑着说:“大家都叫我‘城里娃’,觉得我吃不了这里的苦。”然而,秦星用实际行动证明了自己的决心和毅力。作为一名前端岗位工程师,他肩负着保障卫星数据接收和传输的重任。记者跟随着秦星进入机房,看着他们对设备除尘、检查状态、测试指标。秦星说,像这样的工作基本要持续数十个小时。在嫦娥四号任务前夕,设备突发异响,秦星在机房连夜工作12小时,每隔30分钟记录一次设备状态,最终成功排除故障,确保了任务的顺利进行。秦星指着设备说:“我们必须时刻保持警惕,任何细节都不能放过,越是关键时刻,越要沉得住气。”

当记者见到深空站前端岗位的技术员田雪帅时,他对记者说:“初到戈壁时,看着漫天的黄沙,感觉自己是孤独的,也有些不知所措。”在岗7年,在多次任务的磨砺下,他从一名普通技师成长为技术骨干。每次任务前,他都会对上百种系统备件进行检查,单个备件的维护往往需要几十分钟甚至数个小时。在一次设备大修中,他带领团队进行水路快速切换改造,解决了水冷设备串水问题,提升了设备冷却效果。他从一名普通技师成长为技术骨干,并积极参与设备改进和升级,为深空探测事业贡献自己的力量。

同样在前端岗位的技术员谢小龙,主要负责建立和维护通信链路。看着高高的天线塔架,也没有打退堂鼓。数年来,无论烈日酷暑还是寒风凛冽,那座数十米的天线塔架,成了他每日必攀的“山峰”,上上下下十几次。在一次任务中,有一特种插箱突发故障,他迅速启动应急预案,精准定位故障电路板,并成功更换备用板卡,恢复了插箱正常工作,保障任务顺利推进。他说:“有时候站在塔架上,远远眺望着夕阳下的大漠时,我总觉得自己很幸运,能看到这样的美景。”谢小龙用坚韧和毅力,守护着航天器与地面站之间的通信“生命线”。

2022年来到这里的明湖,作为一名助理工程师,主要负责前端链路的指标测试和设备维护保养。去年8月,新疆喀什突发暴雨,明湖带着同事们利用抽水机成功排除险情,通过两个小时左右的抢救,保障了设备安全。他以高度的责任感和团队精神,在突发事件中展现了出色的应急处理能力。他说:“这一行首先得熬得住寂寞,耐得住孤独,其次就要长期扎根在岗位上。深空设备结构复杂,从一个无知的新手锻炼成样样精通的老师傅需要数十年的时间。”

后端岗位的王臣,主要负责设备状态的建立、切换以及关键操作,为深空航天器提供可靠的测控支持。他将自己的工作形象的称为“与星星握手”。每执行一次任务,通常要精准操作按钮千余次,每一步都要准确无误,既不能慢,更不能错。他说,“接受来自深空的信号,任何一个细微的变化,都会在距离的影响下被放大。”他深知深空探测任务的重要性。

在记者见到他时,他正在筹备着新年的设备大修中。不仅需要对所有设备元器件进行检修维护、更换,还要进行软硬件升级。面对新年来的重大任务,他说:“我们在倍感压力的同时,也是瞄准了这个目标,铆足了劲儿全面发力,要做大量准备。”

在这里,有亘古石海,亦有沙枣芬芳。有黄沙满天,亦有天清月明。有刺骨苦寒,亦有篝火暖心,有烈阳凌空,亦有流星雨落。对他们来说,风沙是日常的“伴侣”,孤独是工作的“常客”,但他们如同大漠深处扎根的红柳,坚韧不拔;如同风沙中成长的胡杨,坚定不移;如同香甜的沙枣,将青春的芬芳融入这片荒芜的土地。他们用信念和汗水,筑起通往星辰大海的坚实桥梁,守护着中国航天梦的又一次腾飞。

来源 | 我们的太空(ID:ourspace0424)

作者 | 樊瀚文、陈菲儿

图片 | 何驰、龙一菲

编辑 | 刘心继

校对 | 张子豪

主编 | 张文军